歯周病治療

歯周病は、歯と歯ぐきの境目に潜む細菌が原因となり、歯ぐきに炎症を引き起こし、やがて歯を支える骨まで溶かしてしまう病気です。

「静かなる病気」と呼ばれるほど、自覚症状が乏しく、気づいたときには歯ぐきの衰えや骨の破壊が進んでいることがあります。

この病気は自然には治らず、早期発見と治療が重要です。

毎日のブラッシングだけでは落としきれない歯垢(プラーク)が固まり、歯石として歯の表面にこびりつくと、歯周病菌の温床になります。

加えて、身体全体の健康状態や生活習慣によっても進行が早まることがあるため、幅広い視点でケアしていく必要があります。

歯周病が全身へ及ぼす影響

歯周病はお口の中で終わるわけではなく、全身の健康にも関わります。

歯周病菌が増殖している状態では、血管を通じて細菌や毒素が体内を巡り、動脈硬化や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあると指摘されています。

糖尿病との関連も深く、歯周病があると血糖値が上がりやすくなるケースもあるといわれています。

このように、一見お口の中の問題であっても、全身の病気とつながっているため、決して軽視できません。

自分の歯ぐきが健康かどうかチェックすることは、体全体のコンディションを整えることにつながると感じています。

歯周病の症状とチェックリスト

歯周病はゆっくりと進むため、初期段階ではほとんど痛みがありません。

軽い出血や歯ぐきの腫れ、口臭などが最初のサインとなることがあります。

以下のような症状が一つでも当てはまる場合は、早めに歯科医院で検査を受けていただきたいです。

・歯みがき時に血が出る

・口臭が強くなった気がする

・歯ぐきから膿が出ている

・歯ぐきが下がり、歯が長く見える

・歯がグラグラ動く感じがする

・かたいものを噛むのがつらい

もし心当たりがある場合は、気軽にご相談ください。

当院の歯周病治療

当院では、「歯を守りたい」という患者さまの思いを大切にしています。

岡山大学病院在籍時代に培った知識や経験を生かし、歯周病の早期発見とケアに力を入れています。

歯周病は放置すると取り返しのつかないダメージを受ける可能性が高いと感じていますので、予防と治療の両面で取り組んでいます。

一人ひとりの口の中を丁寧に検査し、現在の状態をわかりやすく説明します。

それをもとに治療のステップをお伝えし、歯ぐきや歯の健康を回復する道を探ります。

ブラッシング指導

歯周病対策の第一歩は、日常のケアを見直すことだと考えています。

原因となるプラークを口の中に溜めないようにするには、歯みがきの仕方が非常に大切です。

当院では、現状でどこが磨けていないのかをチェックし、その方に合ったブラッシング方法や道具を提案します。

磨き残しが減れば、それだけ歯周病菌の居場所が減り、炎症を抑えやすくなります。

スケーリング(歯石除去)

歯石は、歯垢が唾液中のミネラルと結びついて固まったもので、一度付着すると通常のブラッシングでは取り除けません。

歯の表面だけでなく、歯周ポケットの中に入り込むことで炎症を長引かせる原因になります。

そこで、超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使い、歯石と菌を徹底的に除去していきます。

歯の表面が滑らかになると、プラークが再度付着しにくくなるメリットもあります。

フラップオペレーション(付着療法)

歯周ポケットが深く、通常のスケーリングだけでは歯石を取り除くのが難しい場合、フラップオペレーションを行うことがあります。

これは歯ぐきを切開して、内部に潜む歯石や細菌、炎症を起こした組織を直視下で除去する外科処置です。

歯ぐきを元に戻して縫合し、健康な組織だけを残すことで歯周病の進行を食い止めることを目指します。

当院の歯科医師は国内外で研修を受け、確かな技術を身につけています。

重度な歯周病を治療する歯周組織再生療法

骨が失われた場合の選択肢

歯周病が大きく進行し、骨が溶けてしまったときでも、骨や歯周組織を取り戻す道として再生療法を検討できます。

失われた組織を再び作り出すことを目指し、特殊な薬剤を使うのが特徴です。

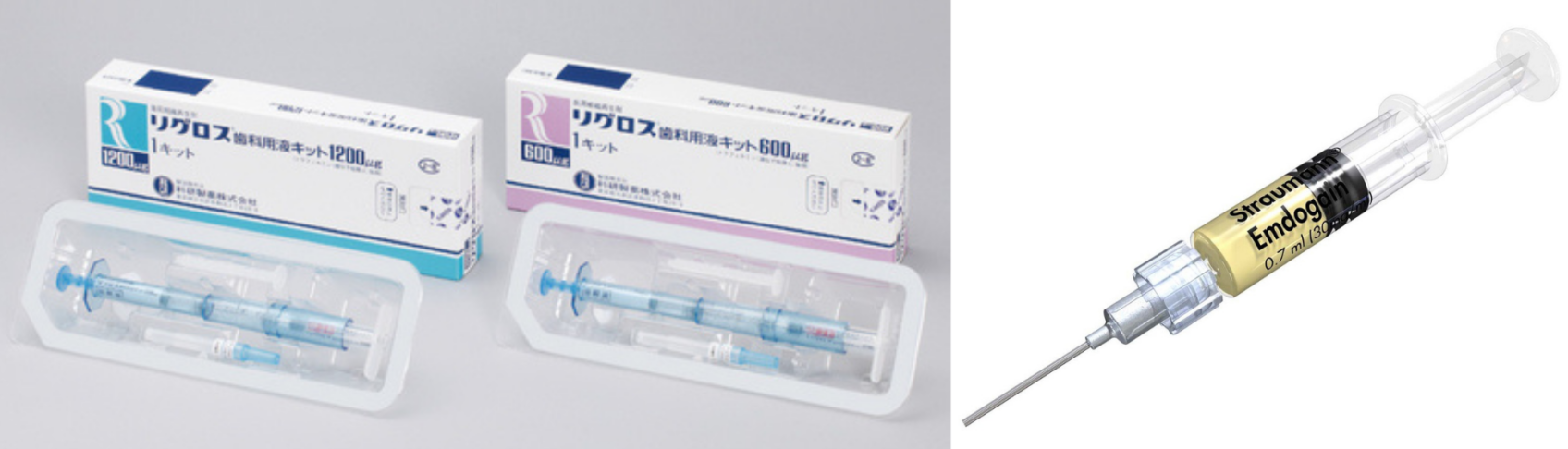

当院ではリグロスやエムドゲインを使用し、溶けてしまった骨や歯ぐきが再び健康な状態に近づくように働きかけます。

適切に行えば、抜歯を考えざるを得ないと思われていた歯でも、延命できる可能性が高まるのです。

リグロスとエムドゲイン

リグロスは遺伝子組換え技術により作られた成長因子を含む薬剤で、骨や歯周組織の再生を促します。

エムドゲインは、ブタの歯の芽(歯胚)から抽出したタンパク質を利用し、歯が発達するときの環境に似た状態を作り出す考え方です。

いずれも、歯周ポケットの深い箇所や骨が大きく欠損した部分に塗布し、歯ぐきを戻してしっかり密閉します。

時間をかけて組織が再生されれば、以前より歯を支える力が回復しやすくなります。

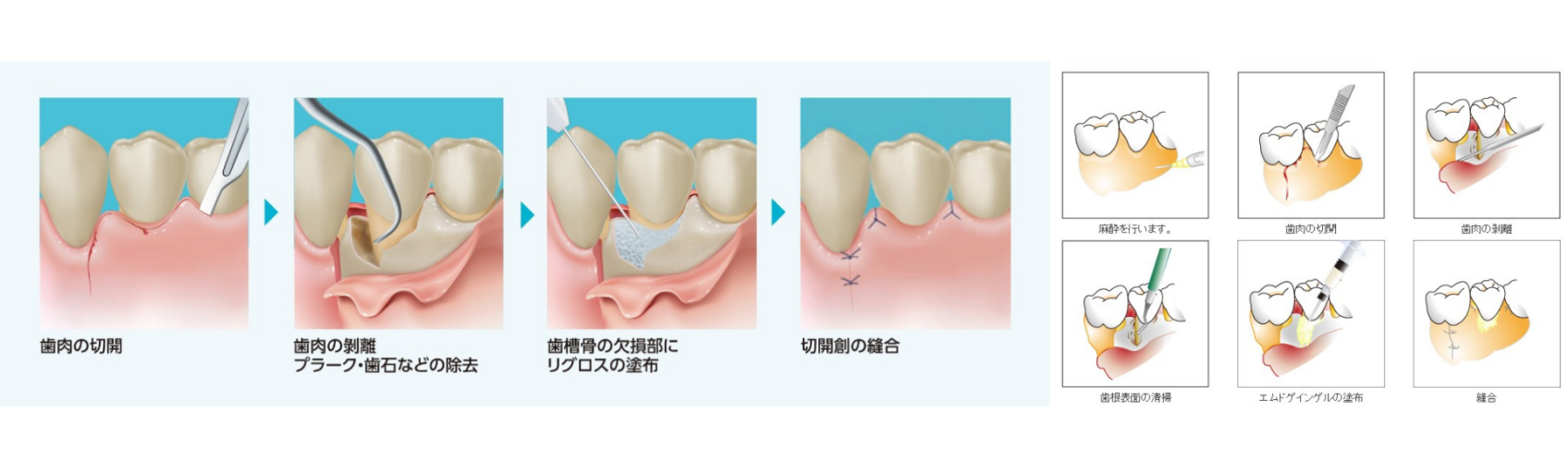

再生療法の流れとポイント

最初に、レントゲンや歯周ポケットの深さを調べるなどの検査を行い、どの程度骨が失われているかを把握します。

必要に応じてフラップオペレーション(付着療法)を行い、歯ぐきを開いて歯石や炎症部分を徹底的に除去します。

感染原因を取り除いたうえで、リグロスやエムドゲインを塗布し、歯ぐきを元の位置に戻して縫合します。

手術後は炎症が再発しないようにこまめに消毒し、状態をチェックします。

再生をうまく進めるためには、歯みがきや歯周ポケット内の清潔維持が欠かせません。

歯ぐきが回復してくるまでは、数カ月単位の通院が必要になることもあります。

術後の経過と可能性

薬剤を用いた再生療法は、すぐに結果が出るわけではありませんが、数カ月から半年ほど経過すると、骨や歯周組織が段階的に再生されるケースがあります。

以前は抜歯しか方法がなかった重度の歯周病でも、この治療を行うことで歯がしっかり安定し、噛む力を取り戻せることがあります。

もちろん、個人差や骨の残存量による難易度もありますが、可能性がある以上、歯を残すためにチャレンジする意義は大きいと考えています。

術後しばらくは腫れや痛みが出ることもありますが、痛み止めや適切なフォローアップにより多くの場合は乗り越えられます。

歯科医師や歯科衛生士が細やかに経過を追い、ケアの仕方をアドバイスしていきますので、困ったことがあれば遠慮なく伝えてください。

歯科衛生士が果たす役割

歯周病治療では、歯科衛生士の力が不可欠だと感じています。

歯石除去の技術や患者さまへのブラッシング指導などは、歯科衛生士が中心になって行います。

当院では衛生士の研修にも力を注ぎ、最低1年間はトレーニングを受け、一定の水準に達してから治療を担当できる体制を整えています。

そのため、痛みを抑えたケアやスケーリングを受けられると多くの患者さまから好評です。

技術力を磨くだけでなく、患者さまの気持ちに寄り添うコミュニケーションも大切にしています。

予防によるメリット

歯周病を放置していると、入れ歯やインプラントが必要になったり、噛み合わせが乱れたり、見た目の印象にも影響が出ることがあります。

一方、歯周病予防や治療がしっかり行われていると、自分の歯でしっかり噛めるだけでなく、口臭予防や全身の健康維持にも役立ちます。

歯ぐきが丈夫な方は食生活を存分に楽しめるだけでなく、自信を持って笑顔を見せられる喜びもあるのではないでしょうか。

また、健やかな歯ぐきは見た目にも若々しい印象を与えると言われています。

日頃のケアと定期的なクリーニング

歯周病の治療が終わったあとも、定期的に検診やクリーニングを受けることが大切です。

歯みがきのクセはなかなかすぐに変わらないため、衛生士が定期的にチェックし、磨き残しが多い部分をフォローします。

歯石の付着や口腔内の変化を早期に見つけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

自身で口の状態をコントロールできるようになると、歯周病は飛躍的に抑制できると考えています。

歯周病予防は一生継続する必要があります

歯周病治療は、予防も含め時間をかけてじっくり取り組む必要がある場合が多いです。

だからこそ、患者さまとの信頼関係が欠かせません。

当院では、分かりやすい説明をするだけでなく、どの処置が何のために必要なのかを一緒に考え、納得して治療を進められるよう心がけています。

「しっかり歯を残したい」という思いと、「しっかりサポートしたい」という思いが合わさってこそ、歯周病に立ち向かう力が高まると感じています。

歯ぐきから血が出る程度ならまだ大丈夫と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、小さなサインを見逃さずに、気づいた段階でケアを始めてほしいです。

治療が軌道に乗り、歯ぐきの状態が改善していくと、自分の口が健康になる喜びを実感できるでしょう。

当院の歯周病治療への思い

私たちは、一度歯を失うと、入れ歯やブリッジ、インプラントなどの選択肢が必要になる現実を数多く見てきました。

それらの治療が悪いわけではありませんが、あくまで補う手段であり、自分の歯に勝るものはないと思っています。

そのため、歯周病で歯を失う人を少しでも減らしたいという思いで診療を行っています。

歯周病は決して珍しい病気ではありませんが、多くの方が自分には関係ないと感じているようです。

少しでも多くの方に「歯ぐきの健康を保つことは、人生をより豊かにすることにつながる」と感じてもらえたら嬉しいです。

痛みがなくても歯周ポケットの深さや歯ぐきの出血具合、骨の状態などを確認することで、リスクの有無が明確になります。

私たちは常に、「歯を守りたい」という方に寄り添いながら、歯周病と向き合うための方法を探していきます。